「自分の料理に飽きた」

「料理を作りたくなくなった」

「作っても食べたいと思わない」

このように感じている方は意外と多いものです。

料理に飽きたという感情は、決して料理を怠けているわけでも、やる気がないわけでもありません。

むしろ、それだけ毎日料理にしっかり向き合ってきた証拠です。

献立を考えて、買い物して、作って、片付けて。

毎日それを繰り返し行なっているのは、本当にすごいことです。

真面目に続けているからこそ「もう疲れた」「何も作りたくない」と感じる日もあるのだと思います。

そんなときは、無理に頑張らなくても大丈夫です。

料理に飽きたという気持ちは、あなたの体や心からのSOSのサインです。

少しだけペースをゆるめて、リフレッシュしてあげることで、また自然と「作ろうかな」という気持ちが戻ってくるはずです。

この記事では、料理に飽きたときに試してほしい、気持ちをリセットする5つのアイデアをご紹介します。

「頑張らないと」ではなく、「ちょっと気楽にやってみよう」そんな気持ちで読んでみてくださいね。

料理に飽きたのは、がんばってきた証拠

「料理をもう作りたくない」「なんか飽きた」と感じると、こんなんじゃダメだと思ってしまう人も多いですよね。

でもそれは、あなたがこれまで本当~に、よくがんばってきた証拠です。

私が実家にいたときの母を思い返すと、フルタイムで仕事をしながらほぼ毎日作ってくれていて、「自分の料理の味に飽きた」と言っていたのを覚えています。

毎日のごはん作りって、想像以上にエネルギーを使いますよね。

献立を考えて、買い物、調理、片付け……それを日々続けていること自体が、すでに半端ない偉業を成し遂げていると感じます。

なので、飽きたり疲れたりするのは自然なことなのです。

「料理がもうイヤだ」と思う日があっても大丈夫です。

その気持ちは、ちゃんと日々の暮らしに向き合ってきた人にしか生まれない感情です。

この感情が生まれることはネガティブなことではありません。

「ちょっとがんばりすぎだよ」「もっとゆるく過ごしてね」という体や心からのサインなので、少しペースをゆるめて、自分をいたわる時間を持ってみましょう。

気持ちをリセットするアイデア①:休む日をちゃんと作る

料理に飽きたときは、思い切って休む日を作ってしまいましょう!

「今日はもう何も作らない!」と決めるだけで、心がスッと軽くなります。

今日だけじゃなくても明日も!というのも大アリです。

毎日ちゃんとごはんを作ろうとする人ほど、休むことに罪悪感を持ってしまいがちです。

ですが、誰しもずっと同じテンションで料理を続けられるわけではありません。

家事も仕事もお出かけも同じで、少し立ち止まる時間があるから「よし、やってみよう」と、また自然と動き出せるものです。

今日はお惣菜の日、冷凍チャーハンの日、外食の日、何でもOKです。

何もしない日を挟むことで、「自分で作ったごはんも悪くないな」と思えることもあります。

わが家も休む日はよくあります。

いつも夫が料理を作ってくれるのですが、夫が疲れている日は、スーパーのお惣菜を買ったり、すき家の牛丼を買って済ませることもあります。

スーパで新しいお惣菜を見つけると、「こんなんある~!」と2人で嬉しくなって買ってしまいます。

そんな日があるからこそ、夫は「今日はパスタ作ろっかなぁ」とまた料理をする気分になっていきます。

ちゃんと休める日があると、自然と作る元気が戻ってくるものです。

なので、料理に飽きたときは「今日は休もう!」と潔く決めることが大切です。

作らない日も、日々のごはんにおいて立派な料理の一部だと思います。

気持ちをリセットするアイデア②:程々でOKを思い出す

料理に飽きたときは、「ちゃんと作らないと」という気持ちをいったん横に置いてみましょう!

毎日がんばってきた人ほど、「栄養バランスを考えないと」「手作りが一番」と思いがちですが、「程々でOK」という言葉が心を軽くしてくれます。

実家のごはんも、和洋折衷なんでもありのバラバラなおかずたち、わが家でも、メインおかず一品のみ、みたいなゆるゆるな日も多々あります。

いつだって、どんなごはんだって美味しいです。

料理は、正解を探すものではなくて、日々の暮らしを楽しむものです。

「今日はこれでいいや」と思える日があるからこそ、次の「作ってみようかな」という気持ちがまた自然に湧いてきます。

ちゃんとしようと思う気持ちはとっても素晴らしいですが、時々その気持ちをゆるめて、「まぁこれでいっか」と言える自分も大切にしてあげてください。

程々が、料理に対する気持ちをリセットしてくれます。

何か簡単に作れそうなものが知りたいという方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

気持ちをリセットするアイデア③:小さな変化を楽しむ

料理に飽きてしまうのは、毎日同じようなメニューや味が続くからかもしれません。

同じようなメニューだと、作っている段階で味が想像できてしまうので、食べるときのワクワク感がなくなってしまいます。

そんなときは、「変化を楽しむ」ことを意識してみましょう!

大きなことをしなくても、ちょっとした工夫で気分はぐっと変わります。

たとえば、新しい調味料を1つ試してみるだけでもOKです。

わが家では、オイスターソースを買ったことで中華系の味付けができるようになったり、スパイスをいろいろ買ってスパイスカレーを作ったりしています。

そんな大層なことではなくても、ごま油の代わりにオリーブオイルとか、しょうゆの代わりにめんつゆなど、そんなものでもOKです。

それだけでも、いつもの料理が少し違う顔を見せてくれます。

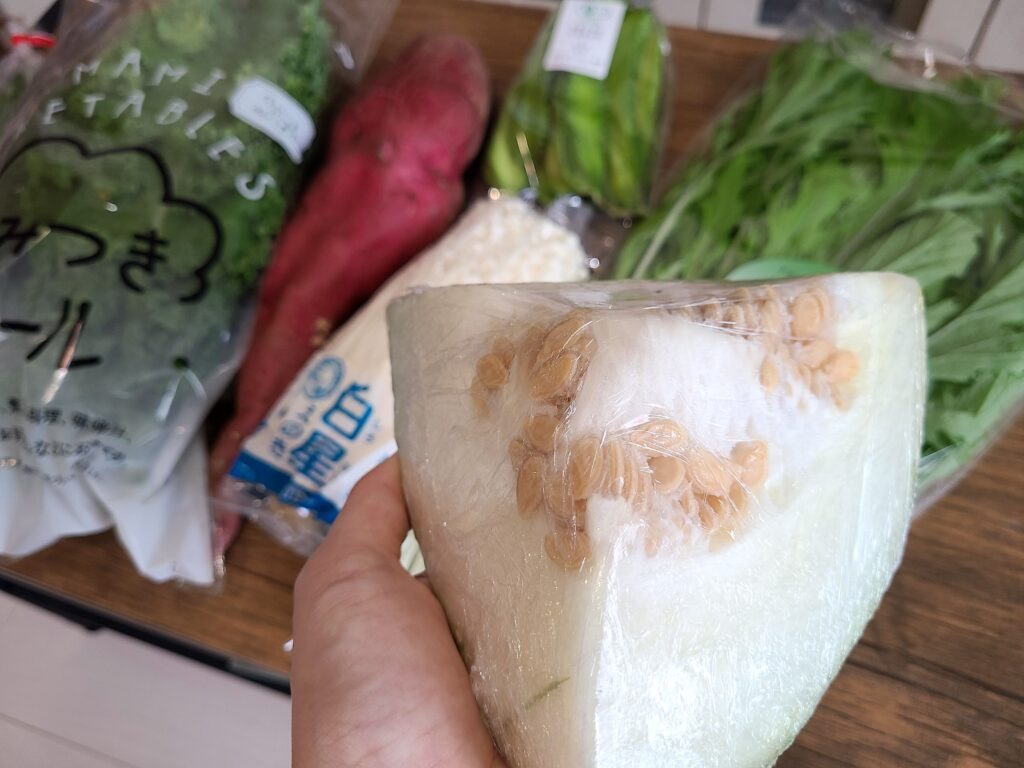

また、わが家では、坂ノ途中の定期便で届く珍しい野菜が、日々のごはんに変化を与えてくれています。

四角豆やカーリーケール、トウガンなど、これまで使ったことのない食材を前に夫は「どう料理しようかな?」と、これまでに作ったことがない料理をすることが楽しいと言っています。

変化を楽しむことは、無理をしてがんばることではありません。

小さな新しさを見つけて、「今日はちょっと違うな」と思えるだけで十分です。

それが、料理への気持ちをリセットする大切なきっかけになります。

坂ノ途中で届いた“初めて見る野菜”体験集 では、実際に届いた珍しい野菜を紹介しています。

気持ちをリセットするアイデア④:食べる時間を丁寧に味わう

料理に飽きたと感じるときは、つい作ることばかりに意識が向いてしまいがちですが、食べる時間そのものを大切にしてみましょう!

どんなに簡単なごはんでも、ゆっくり味わって食べると不思議と気持ちが落ち着きます。

「今日もちゃんとごはんを食べられてるな」

「この味、やっぱり好きだな」

そんな小さな気付きが、今日の穏やかな眠り、また明日への元気をくれます。

わが家では、夫が作ってくれた料理を食べながら、「これ、美味しいなぁ!」「またこれ食べたい!」と話をしています。

その何気ない会話が、ごはんの時間をただ食べるだけではない、心があったまる時間に変えてくれています。

テレビを消して音楽を流してみる、お気に入りの器を使ってみる、テーブルに小さな花を飾ってみる。

そんな少しの工夫だけでも、食べる時間がいつもより少し特別に感じられるはずです。

食べるという行為は、体を満たすだけでなく、心も整えてくれるものです。

忙しい毎日の中で、自分を労わる大切な時間として味わってみてくださいね。

気持ちをリセットするアイデア⑤:ありがとうの気持ちを思い出す

料理がしんどくなったり、飽きてしまうとき、そんなときこそ、ありがとうの気持ちを思い出してみましょう!

自分でごはんを作れること、食べられること、食材を育ててくれた人や届けてくれた人がいること。

当たり前のように感じますが、実はとってもありがたいことです。

私は最近特に、食材を育ててくれる生産者さんに感謝の気持ちを抱くようになりました。

もちろん料理を作ってくれる夫にも日々感謝しています。

「今日もありがとう」「めちゃくちゃ美味しかった!」と日々伝えています。

その会話があるだけで、お互いを思いやってることが感じられ、夫は「次はこれ作ってみようかな」と、また次の料理につながっています。

ありがとうという言葉は、相手や自分の気持ちまでもやさしく整えてくれる素敵な言葉です。

自分に「今日もよくがんばった!」と言ってあげるのも同じです。

料理に飽きても、気分が乗らなくても「今日もごはんを食べられた」「それだけでありがたい」と思えるだけで、気持ちはきっとリセットされていきます。

そんな感謝の気持ちを少しでも感じるだけで、その瞬間から心は緩んでいくはずです。

まとめ:料理に飽きた日は、自分に優しくしよう!

今回は、「料理に飽きた」と感じたときに、気持ちをリセットする5つのアイデアをご紹介しました。

- アイデア①:休む日をちゃんと作る

- アイデア②:程々でOKを思い出す

- アイデア③:小さな変化を楽しむ

- アイデア④:食べる時間を丁寧に味わう

- アイデア⑤:ありがとうの気持ちを思い出す

どのアイデアも、「もっとがんばろう」ではなく、「少し力を抜こう」という気持ちを大切にしています。

料理に飽きたという気持ちは、怠けではなく、がんばりすぎのサインです。

無理をせず、少しずつ自分のリズムを整えていけば大丈夫です。

そして何より、自分や家族のためにごはんを用意しているあなたは、それだけでも十分立派です。

ちゃんとやることよりも、自分を大切にすること、自分に優しくすることを優先してあげてくださいね。

そうすると、きっと明日は新たな優しい気持ちでごはんを作って、美味しく食べられるはずです。

あなたの食卓に、また小さな楽しみが戻ってきますように。

この記事が、少しでも気持ちがラクになるきっかけになりましたら幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。